Nous ne nions pas le fait que beaucoup d'étudiants ont une attitude passive en cours ou en TD, que certains viennent avec l'idée qu'on peut apprendre des maths comme on regarde la télévision, ni les comportements que cette croyance induit vis-à-vis des enseignants ; mais nous pensons encore une fois que ces attitudes ne sont pas inéluctables, qu'elles doivent nous questionner ; que les étudiants ont un potentiel de curiosité intellectuelle qu'on a tendance à largement sous-évaluer et surtout à sous-utiliser.

En particulier, si on accepte de se mettre cinq minutes dans la peau d'un étudiant moyen, il faut bien admettre que ce qu'on lui propose est d'aspect rébarbatif ; s'il n'arrive pas à dépasser l'aspect formel, notre enseignement le met dans la situation de quelqu'un qui apprendrait le solfège sans jamais faire de musique !

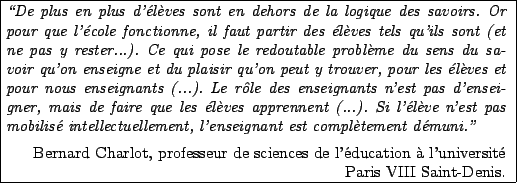

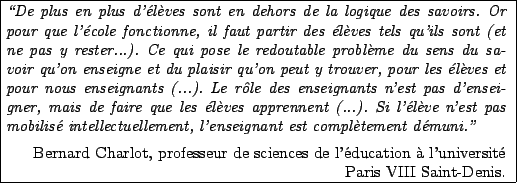

L'idée d'apprentissage sans plaisir est presque antinomique, et d'autant plus absurde que le plaisir à faire des mathématiques est certainement un des moteurs de la recherche. Comment faire en sorte, sans démagogie, qu'il devienne aussi un moteur de l'enseignement ?

Le plaisir de faire des mathématiques peut revêtir des formes diverses : plaisir ludique, plaisir de la découverte et de l'exploration, plaisir de la compréhension, de la contemplation d'une théorie harmonieuse, qui cohabitent d'ailleurs dans l'activité du chercheur.

Il est possible de proposer aux étudiants, en plus des exercices habituels, des activités dont le sens est plus immédiatement perceptible que celui contenu dans les exercices purement techniques. Ce point de vue est bien sûr illustré par les exercices de la base de données.

Il nous semble qu'il y a même deux catégories d'étudiants pour lesquels un enseignement centré sur la technique peut produire des catastrophes. La première concerne les futurs profs de maths, qui risquent dans ces conditions de garder une idée véritablement fausse, parce que trop partielle, de la discipline qu'ils enseignent (comme, par exemple, de ne pas être conscient de l'importance de l'aspect expérimental, au sens large, dans les mathématiques en train de se faire ; voir aussi la note 5, partie 2.2). La deuxième concerne les étudiants dont les mathématiques ne sont pas la discipline principales : ceux-ci sont souvent très réfractaires aux aspects techniques, mais plus sensibles aux applications ; un cours de maths classique est ici totalement inapproprié, et le manque d'effort des mathématiciens pour se mettre à la portée de leur public est en partie responsable de la sous-utilisation des maths dans les autres disciplines (et des réductions du volume horaire affecté aux maths dans les enseignements).

Voici un exemple. L'enseignement de l'algèbre linéaire est connu pour être très délicat, en particulier parce que difficile à motiver (a posteriori, la théorie permet d'unifier une quantité impressionnantes de problèmes, et de donner un point de vue géométrique ; mais comme chaque problème particulier pourrait être résolu avec des systèmes d'équations linéaires, aucun ne suffit à justifier a priori l'investissement énorme qui est demandé à l'étudiant). Dès que la théorie est suffisamment avancée, on devrait donc proposer aux étudiants beaucoup d'applications, les plus variées possibles. Par exemple, une grande quantité de problèmes conduisent, par une modélisation simple, à des systèmes dynamiques linéaires (problèmes de flux, évolution de la population d'un pays, de la fréquence d'un gène dans une population : voir par exemple les exercices Systèmes dynamiques linéaires, Gènes sur les chromosomes sexuels), dont l'étude utilise la réduction des endomorphismes ; or ces problèmes sont très rarement présentés aux étudiants, qui sont pourtant des experts en calculs de puissances d'une matrice...

Un autre exemple, dans le même ordre d'idée, concerne les équations différentielles : souvent, en DEUG, elles n'apparaissent que sous forme d'équations différentielles linéaires, comme un problème purement algébrique qu'on résoud en appliquant les techniques de réduction des endomorphismes (et la plupart du temps sans faire un seul dessin). C'est l'exemple typique de théorie très proche des applications, et paradoxalement inutilisable en dehors du contexte stéréotypé des exercices de TD7. Pour que cet enseignement ait un sens, il faudrait partir de beaucoup plus loin (exemples de problèmes d'origine les plus diverses possibles conduisant à des équations différentielles, notion d'espace des phases) et surtout accepter d'y revenir (qu'apporte la théorie sur le problème de départ ?).

Ces deux exemples ont en commun de permettre d'expliquer pourquoi le mathématicien fait sa théorie dans un espace de dimension quelconque, et pas seulement dans notre espace tridimensionnel, point de vue que beaucoup d'étudiants ont du mal à admettre faute d'avoir touché du doigt la justification concrète : l'espace du mathématicien qui étudie un modèle est rarement l'espace physique, mais bien plus souvent un espace de paramètres qui n'ont pas de raison de se limiter à trois...

Insistons sur le fait que le propos n'est pas du tout de justifier les mathématiques au yeux des étudiants, mais de donner à voir des ``chaînes de sens'' les plus longues possibles.

Soulignons une difficulté : nous-mêmes, enseignants, sommes passés par cet apprentissage qui n'explore pas les liens avec les autres disciplines ; bien souvent, ces liens nous sont inconnus ! D'où la nécessité de mettre en commun nos trouvailles pour sortir de ce cercle vicieux.

A une échelle plus petite (donc plus facile à mettre en place), beaucoup de définitions ou de théorèmes qui interviennent dans le cours sont des variantes de notions introduites précédemment ; là encore, il pourrait être fructueux, par exemple, de laisser les étudiants écrire seuls les définitions concernant les limites infinies après qu'on leur ait donné celles des limites finies, ou d'imaginer les énoncés des théorèmes d'intervertion sur les séries lorsqu'ils connaissent ceux sur les suites. Ces activités vont dans le sens d'une appropriation du formalisme par l'étudiant (et faciliteraient bien sûr la mémorisation).

Dans le même ordre d'idées, les TP sur machines devraient permettent de développer les activités expérimentales (voir par exemple l'exercice Trouver la plus grande valeur propre par une méthode itérative).

En tout cas, le respect trop strict de l'ordre sacro-saint ``définitions-théorèmes-exercices d'application'' nous semble un des facteurs qui contribue le plus à tuer la curiosité naturelle des étudiants sur laquelle l'enseignement devrait s'appuyer, et à encourager les attitudes passives.

A l'origine, les idées de démonstration et de langage formel ont été inventées dans le but d'obtenir un discours dénué de toute ambiguïté, que chacun peut utiliser pour se convaincre (et convaincre les autres) de la véracité d'une affirmation.

On constate que dans le cadre scolaire, ces idées originelles sont totalement détournées. Ils est rare que les étudiants ressentent le pouvoir convainquant des démonstrations qu'ils subissent en cours, ce qui est compréhensible vu leur difficulté à rentrer dans le formalisme utilisé (et donc leur incapacité à distinguer une preuve juste d'une ``preuve'' fausse) ; et celles qu'ils produisent en retour viennent d'une demande de l'enseignant (qui en général est pourtant déjà convaincu du résultat à prouver !!).

Voici un exemple particulièrement frappant qui illustre ce rapport tordu à la démonstration : dans un examen, en question de cours, on demande de prouver l'unicité dans la division euclidienne. Beaucoup d'étudiants ont écrit en réponse quelque chose qui ressemble d'assez près à la preuve donnée dans le cours ; mais aucun n'a utilisé au cours de la preuve l'argument-clé, à savoir le fait que le degré du reste est strictement inférieur au degré du polynôme par lequel on divise ! Ici, le contexte scolaire conduit à une parodie d'activité mathématique... 910

La démonstration est pourtant un outil fondamental des mathématiciens, auquel nous refusons tous de renoncer. Nous proposons quelques pistes :

- Dans un monde idéal, l'enseignant n'exigerait jamais qu'un étudiant démontre un énoncé donné ; au contraire, on devrait arriver à ce que l'étudiant ressente de lui-même le besoin d'écrire des démonstrations...

- Dans le monde réel, on devrait éviter au maximum de demander à un étudiant de prouver un énoncé sans incertitude : la présence d'une incertitude (par exemple sur les hypothèses exactes, ou sur le résultat d'un calcul) doit redonner un sens à la recherche d'une preuve. On peut ainsi imaginer de donner des énoncés avec des ``hypothèses à trous''11(voir par exemple la partie démonstration de l'exercice Trouver la plus grande valeur propre par une méthode itérative). Il y a là tout un travail astucieux de reformulation des énoncés d'exercices à effectuer.

Soulignons un point important : l'incertitude peut être petite, mais elle ne doit pas être factice, comme dans l'exemple suivant (donné à un examen) :

Dans le même ordre d'idées, on a souvent beaucoup de mal à expliquer à un étudiant pourquoi la preuve qu'il propose n'est pas satisfaisante, justement parce que le jeu auquel on joue, c'est-à-dire le pourquoi de la démonstration, n'est pas clair ; cette difficulté disparaît si le manque de rigueur le conduit à un énoncé faux.

- Pour que les étudiants ne cèdent pas à la tentation de mémoriser sans comprendre, les preuves demandées en ``questions de cours'' ne devraient jamais se présenter exactement sous la forme donnée en cours : on peut ainsi demander aux étudiants d'écrire la démonstration dans un cas particulier, ou dans un contexte un peu différent. 12

- Il faudrait garder à l'esprit que la démonstration prend tout son sens lorsque l'on prouve des propriétés surprenantes ; on ne peut pas espérer faire ressentir aux étudiants la nécessité des démonstration en leur prouvant, au tout début de leur séjour à l'université, que la limite de la somme est égale à la somme des limites, propriété qu'ils connaissent depuis longtemps. On peut penser que leur conviction que cette propriété est vraie est fondée sur l'habitude et que c'est une mauvaise raison, mais, encore une fois, nous devons partir des étudiants tels qu'ils sont. Sans doute devrait-on attendre un peu avant de les faire goûter à ce genre de preuves, dont le rôle est parfaitement clair une fois qu'on a acquis une certaine maturité mathématique ; et si on ne peut pas s'en passer, on devrait au moins prendre des précautions, admettre qu'il s'agit d'un jeu très particulier, qui peut dans un premier temps paraître artificiel.

- Le travail en groupe peut aussi contribuer à réhabiliter la fonction de persuasion de la démonstration, si l'on arrive à obtenir que tous les étudiants d'un groupe donné comprennent complètement tout ce que produit le groupe, ce qui obligerait chacun à trouver un moyen pour convaincre les autres de la justesse de ses idées. Plus généralement, on devrait développer les activités pouvant favoriser le dialogue mathématique entre les étudiants.

Un problème proche provient de la diversité des niveaux de signification auxquels on se situe : niveau formel (le discours mathématiques proprement dit)13, niveau intuitif (qui donne son sens au discours mathématique), niveau méthodologique (le discours sur le discours), etc...

Voici un exemple. Quand on expose la résolution d'un exercice, on a souvent un double objectif : expliquer la solution, et expliquer comment on a trouvé la solution (ou plutôt, comment l'étudiant aurait pu la trouver). Le deuxième objectif est clairement aussi important que le premier ; malheureusement, il passe souvent au second plan : fondamentalement, parce que dans la tradition mathématique, exposer la preuve ``sèche'' est considéré comme suffisant (Gauss pensait même que le mathématicien, une fois sa construction achevée, se doit de faire disparaître les échaffaudages !)14 ; et aussi parce que c'est beaucoup plus difficile à expliquer.

En pratique, on se contente souvent de commentaires oraux, dont les étudiants ne retirent pas grand'chose : puisque le prof ne l'écrit pas noir sur blanc, c'est que ça doit être accessoire... Pour souligner l'importance du ``comment on trouve'', il pourrait être intéressant d'essayer d'y consacrer une plus grande place au tableau ; on pourrait envisager de dinstinguer clairement, de manière assez systématique, les preuves formelles des commentaires.

En règle général, on devrait peut-être expliciter plus souvent ces difficultés. Les exercices proposés illustrent également ce point de vue.

En plus des vertus scientifiques qu'on lui connait, elle paraît merveilleusement adaptée à l'enseignement. Elle permet à chaque instant de définir les objets que l'on étudie à l'aide des notions précédemment introduites et, ainsi, d'organiser l'acquisition de nouveaux savoirs à l'aide des acquisitions antérieures. Elle promet donc à l'étudiant et à son professeur un moyen d'ordonner leur activité et d'accumuler dans un minimum de temps un maximum de ``savoirs'' assez proches du ``savoir savant''. Évidemment, elle doit être complétée par des exemples et des problèmes dont la solution exige la mise en uvre de ces savoirs.

Mais cette présentation efface complètement l'histoire de ces savoirs, c'est-à-dire la succession des difficultés et des questions qui ont provoqué l'apparition des concepts fondamentaux, leur usage pour poser de nouveaux problèmes, l'intrusion de techniques et de questions nées des progrès des autres secteurs, le rejet de certains points de vue trouvés faux ou maladroits, et les innombrables querelles à leur sujet. Elle masque le ``vrai'' fonctionnement de la science impossible à communiquer et à décrire fidèlement de l'extérieur, pour mettre à sa place une génèse fictive. Pour en rendre plus facile l'enseignement, elle isole certaine notions et propriétés du tissus d'activité où elles ont pris leur origine, leur sens, leur motivation et leur emploi. Elle les transpose dans le contexte scolaire. Les épistémologues appellent transposition didactique cette opération. Elle a son utilité, ses inconvénients et son rôle, même pour la construction de la science. Elle est à la fois inévitable, nécessaire et en un sens, regrettable. Elle doit être mise sous surveillance.'' Guy Brousseau (1986), Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Recherches en didactique des mathématiques 7(2) 33-115. Et aussi dans Théorie des situations didactiques, Guy Brousseau, La pensée sauvage éditions, 1998.